(6月18日中新網(wǎng)電,記者劉旻)福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科最新研究成果發(fā)現(xiàn)了常染色體顯性遺傳性痙攣性截癱(HSP)的新亞型SPG80及其新致病基因UBAP1。該成果日前被國際權(quán)威神經(jīng)病學(xué)與神經(jīng)科學(xué)雜志《Brain》收錄,并于6月15日以長文形式在線發(fā)表。

陳萬金教授團隊研究成果被國際權(quán)威神經(jīng)病學(xué)與神經(jīng)科學(xué)雜志《Brain》收錄

陳萬金教授致力于神經(jīng)遺傳病的研究

閩學(xué)者發(fā)現(xiàn)遺傳性痙攣性截癱新亞型及新致病基因-中新網(wǎng)福建

HSP是一種家族遺傳性疾病,以皮質(zhì)脊髓束退行性變?yōu)樘卣鳎渑R床主要表現(xiàn)為雙下肢進行性肌張力增高、肌無力和剪刀步態(tài)等。截至目前,雖然已有數(shù)十種臨床亞型被報道,但仍有50%以上患者的致病基因尚未明確。

福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科陳萬金教授和王檸教授團隊與國內(nèi)多家醫(yī)療單位合作,共收集了120余個HSP家系。陳萬金在接受中新網(wǎng)記者專訪時表示:“這類病人比較少見,而且分布在福建各地。這些地方往往交通不便,病人行動也不方便,為了收集個案,我們的團隊近年來實地走訪了福建各個山區(qū),為病人做免費的基因分析。”

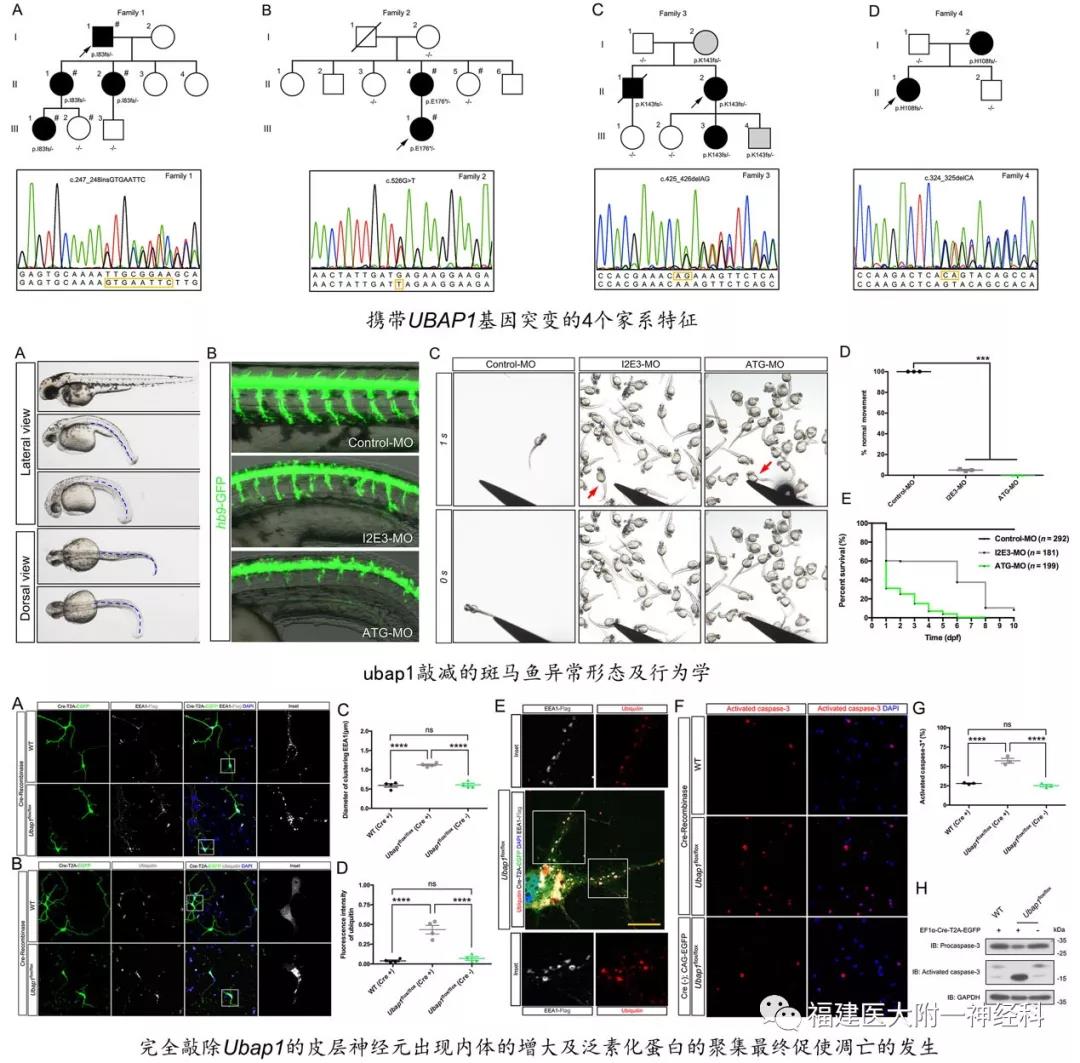

陳萬金介紹道,通過全外顯子測序等,在4個常染體顯性的HSP家系中,發(fā)現(xiàn)了UBAP1基因的移碼或無義突變。隨后,與中科院神經(jīng)所熊志奇研究員合作,進一步探究了UBAP1基因的功能:在與上海南方模式生物研究中心合作建立的ubap1敲減的斑馬魚模型,觀察到了體型異常、運動神經(jīng)元生長受限、運動能力減弱以及壽命縮短;并在對構(gòu)建的Ubap1flox/flox小鼠的原代皮層神經(jīng)元進行Ubap1條件敲除時,進一步發(fā)現(xiàn)神經(jīng)元胞體及軸突出現(xiàn)明顯增大的內(nèi)體以及異常蓄積的泛素化蛋白,最終加速了皮層神經(jīng)元的凋亡。

中國人口眾多,疑難“罕見”病其實并不罕見。整合豐富的遺傳病臨床資源,加強與基礎(chǔ)研究的密切協(xié)作,有助于快速高效地解決科學(xué)問題。

“我們接觸過一個病人家屬,她的家族中有7個人患有HSP。她一直很困惑,自己會不會發(fā)病,能不能生孩子,如果生孩子,她的后代有沒有可能再得這個病。”陳萬金表示,團隊發(fā)現(xiàn)HSP新亞型及新致病基因,可以幫助患者及家屬,通過產(chǎn)前診斷和基因排查,打破“家族魔咒”,避免悲劇再次上演。

記者了解到,這項最新研究不僅豐富了HSP致病基因譜,為基因診斷奠定基礎(chǔ),而且所發(fā)現(xiàn)的致病基因UBAP1編碼蛋白參與內(nèi)體轉(zhuǎn)運裝置復(fù)合物I(ESCRT-I)的組成,其介導(dǎo)的內(nèi)體相關(guān)轉(zhuǎn)運障礙可見于多種神經(jīng)退行性疾病(如阿爾茨海默病、帕金森病等),因此也為該類疾病的發(fā)病機制提供了新線索。

據(jù)悉,該研究論文題為“ Stop-gain mutations inUBAP1 cause pure autosomal-dominant spastic paraplegia ”, 陳萬金教授為通訊作者。福建醫(yī)大附一醫(yī)院林翔、蘇惠貞、董恩霖、林曉虹為共同第一作者。上海中科院神經(jīng)科學(xué)研究所熊志奇研究員團隊、美國北岸大學(xué)健康學(xué)院徐劍鋒團隊以及復(fù)旦大學(xué)人體解剖與組織胚胎學(xué)系馬麗香副教授共同參與了該項研究。